黒田長清公と観音寺の創建

丸山観音寺(観音堂・円通堂とも呼ばれる)は、直方御館山城主・黒田伊勢守長清公に由来する寺院です。

黒田長清公が本藩福岡の分家として直方城に入城した際、観世音菩薩の尊像を城内に安置し、日頃から厚く信仰していました。

平安期より

絶え間なく注がれる

平等な大慈悲心

丸山観音寺(観音堂・円通堂とも呼ばれる)は、直方御館山城主・黒田伊勢守長清公に由来する寺院です。

黒田長清公が本藩福岡の分家として直方城に入城した際、観世音菩薩の尊像を城内に安置し、日頃から厚く信仰していました。

その後、長清公が直方から福岡本藩へ移る際、町民たちは尊像の安置継続を願い出ました。公は町民の熱意に応え、元禄五年三月十八日、拝殿を丸山の地に移し、祭典費として田畑を添えて観音寺を祈願所として残しました。

尊像は平安後期、天台宗第三代座主で天台密教を大成した慈覚大師(円仁)の作と伝えられています。

明治初年には無住の状態が続き、堂宇は荒廃し、田畑も不明瞭となり、境内地は一時官地に没収されました。しかし、先代日如上人が明治十八年に入堂し、有志総代と協力して明治三十年八月に堂宇を新築、明治三十九年三月三十日には境内地の編入も実現しました。

観音寺は町民の「お観音さま」として宗派を問わず信仰を集め、流れ灌頂、千燈明、頭痛封じなどの盛大な行事が行われてきました。

大正・昭和と時代が移る中、学常上人が住職となり寺の発展に尽力しました。しかし、堂宇が白蟻被害で傾斜し、法要や祭礼に危険が生じたため、信徒総代や有志信徒の浄財により堂宇改築と庫裡新築が行われました。

なお、観音寺の古記録や重要書類は天保十三年(約146年前)の堂宇炎上で消失したと伝えられています。

この寺院には、江戸時代中期から後期にかけての貴重な石造物や額、黒田家ゆかりの什物が現存し、寺の歴史と黒田家との深い縁を今に伝えています。

また、「功徳日」や観音信仰に基づく文化的な行事も行われており、地域の歴史・信仰・美術の側面からも価値の高い文化財群といえます。

弘化3年(1846年)に奉納された「円通堂」の額。寺院の本堂や堂字に掲げられる扁額で、当時の信仰や寄進者の存在を示す文化財です。

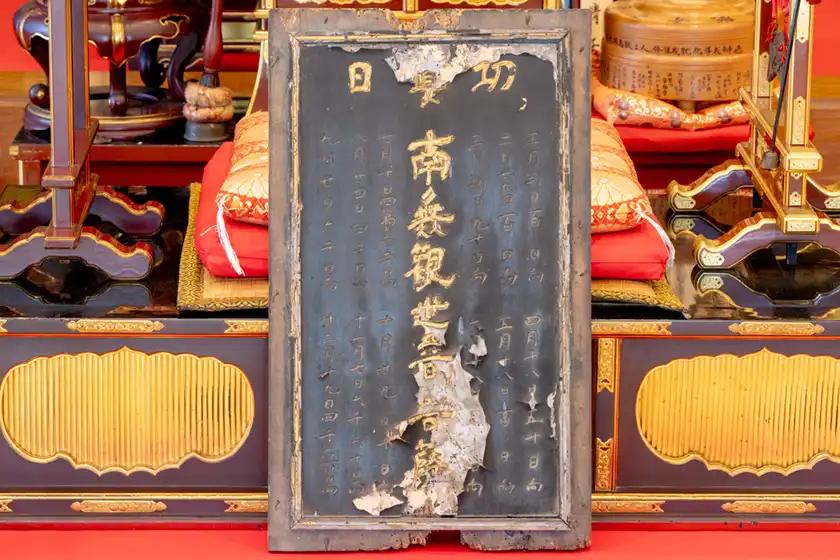

天明4年(1784年)に奉納された観音菩薩の功徳を記す額。「功徳日額」とも記されており、特定の日に参拝すると多くの功徳が得られる「功徳日(くどくにち)」の信仰と関わりがあります。

昔は下境村に属していて、古い記録には「下境村観世音寺」と書かれたものも残っていることから、もしかするとこの場所は「観世音寺」と呼ばれていたのかもしれません。

前述の通り、日如上人がこの寺を境内に編入したいという願いを果たし、次の代の学常上人に引き継がれました。由緒や歴史も明らかになり、参拝者も増えて得者となる人が多くなり、今では150名を超える檀家がいます。

この由緒あるお堂を単なる一つのお堂として残しておくのは惜しいということで、檀家一同の清らかな願いによって寺院として認可を受ける機運が高まり、境内の整備も進められました。

以上のような点を考慮して、昭和16年(1941年)1月27日に、寺院としての認可を福岡県知事に願い出ました。

翌年、昭和17年(1942年)3月31日付で、仏堂を寺院とする件が認可されました。こうして、檀家や信者全員の清らかな願いが叶えられました。

これ以降、「観音堂」は正式に「観音寺」と呼ばれるようになり、山号を「施無畏山(せむいざん)」とし、所在地の地名「丸山」にあることから「丸山の観音寺」として知られるようになりました。

観音寺の認可にあたっては、三池郡高田村渡瀬新興寺の住職である出海俊義上人が、物心両面で多大なご協力をくださり、当寺および宗門の発展に尽力されました。